Dune a le potentiel pour devenir le plus grand film de l'année. En France et en Europe, comme attendu, c'est un succès public et critique quasi-unanime: 1,6 millions d'entrées en cumulé à ce jour, une diffusion sur 893 écrans, depuis sa sortie il y a bientôt deux semaines, 13,4 millions de dollars de chiffre d'affaires... Et il totalise déjà 75 millions de dollars au box-office mondial (les 24 pays où il est déjà sorti). Pas mal pour un film au budget de 165 millions de dollars.

Ce n'est pas totalement une surprise pour le film crépusculaire de Denis Villeneuve, nouvelle adaptation du romain-culte de science-fiction de Franck Herbert, un des blockbusters les plus attendus de l'année.

Et pourtant, ce film va sortir dans des conditions particulières aux Etats-Unis, où il sortira seulement le 22 octobre prochain. J'en parlais dans ma bafouille chronique hier soir dans 'Tech & co' sur BFM Business, il va sortir à la fois en salles *et* sur la plateforme de streaming de la Warner, HBO Max, le 22 octobre. Et cela fait déjà polémique, comme le montre une tribune que vient de publier le très influent Variety, la Bible du business à Hollywood.

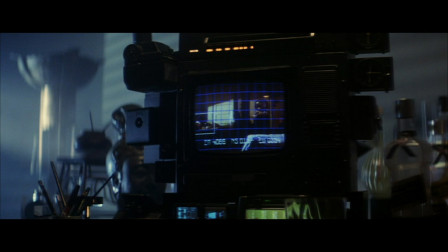

Pourquoi ? Parce que, que ce soit un succès ou pas au box office, c'est le film «le plus grandiose depuis longtemps, avec les images et les sons qui remplissent l'écran et remplissent les sens», écrit Owen Gleiberman. Et c'est vrai que le film vous transporte sur la planète désertique d'Arrakis, pendant 2 heures et 35 minutes, vous y vivez, vous y êtes. Comme dans Blade Runner 2049, Denis Villeneuve prend son temps pour nous montrer ce désert sableux aux couleurs ocres - tourné en bonne partie dans les déserts de Jordanie et d'Abu Dhabi. Ce film est calibré pour être vu sur très grand écran - au cinéma, donc.

«Pourquoi ce film de pop-corn de science-fiction incroyablement épique, visuellement spectaculaire et unique en son genre sortirait-il le 22 octobre sur un téléviseur près de chez vous ?», s'insurge Owen Gleiberman.

'It's all business, folks

On connaît la réponse, et elle répond à une logique imparable (ou presque). It's all business, folks. En fait, la Warner Bros, énorme conglomérat détenu par l'opérateur télécom AT&T, possède également HBO Max, le service de streaming où Dune sera mis à la disposition (sans frais supplémentaires) des abonnés. Elle veut faire tout son possible pour mettre son nouveau service de streaming en orbite. Et comme les gens, pendant la majeure partie de l'année dernière, ne pouvaient pas aller au cinéma, il a été décidé, comme je l'expliquais alors dans ce billet, que chacun des films 2021 du studio serait disponible, le jour même de sa sortie en salles, sur HBO Max.

Mais pour Variety, cette stratégie est vouée à l'échec. Un, le film sera moins rentable en sortant à la fois en salles et en streaming vidéo, puisqu'il sera proposé gratuitement aux abonnés HBO Max. Deux, cette sortie 'hybride' réduira l’impact événementiel de la sortie du film, s'il sort aussi sur petits écrans. Rappelons qu'il a été vendu comme *le* nouveau Star Wars ou Le seigneur des anneaux de l'année. En l'occurrence, Le film spectaculaire, à voir au cinéma - c'est l'essence du cinéma depuis 100 ans, de Lawrence d'Arabie à Star Wars, vous allez voir un film à grand spectacle. Trois, toute l'industrie du cinéma table sur le succès de Dune en salles, qui est censé marquer le regain d'intérêt du grand public pour le cinéma - malgré le pass sanitaire et autres aléas. Tenet était supposé être le film qui marquerait le retour en salles, ça n'a pas été le cas.

Au passage, on notera que Disney, qui avait adopté la même stratégie fin 2020, vient de faire marche arrière : il a annoncé le 10 septembre que tous ses films dont la sortie est prévue d'ici la fin de l'année seront désormais *d'abord* diffusés dans les cinémas. Des blockbusters susceptibles de faire (re)venir les foules dans les familles en salles à l'approche des fêtes de fin d'année, tels le film d'animation Encanto, qui sortira sur grand écran le 24 novembre, The Last Duel de Ridley Scott, Eternals des studios Marvel, ou encore le West Side Story de Steven Spielberg. Aux Etats-Unis, ils seront réservés aux salles obscures pendant 45 jours consécutifs au moins avant d’être proposés sur la plateforme de streaming vidéo Disney+.

Il est vrai que, cet été, l'actrice Scarlett Johansson a poursuivi Disney en justice pour avoir sorti en même temps sur Disney+ et au cinéma Black Widow. Une rupture de contrat qui lui aurait coûté des millions de dollars.