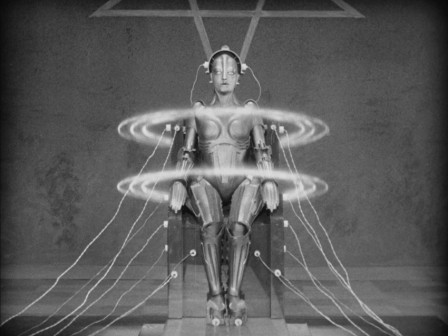

Jill dans La trilogie Nikopol (Enki Bilal, ed. Les humanoïdes

associés)

2016, ça y est, nous y sommes... J'aurais pu, comme

beaucoup, tels Titiou Lecocq ou

Bigbrowser, écrire un bilan de l'année 2015. Une année particulière, dure

(j'avais l'impression de regarder le zapping annuel de Canal+ sous Xanax ces

derniers jours..), "poisseuse" me disait-on encore hier, où on a été secoués

par les attentats, où le vivre-ensemble de manière sereine est devenu

essentiel. Dans l'après-13 novembre, les questionnements (légitimes) se sont

multipliés. Pour ma part je me suis sentie sûre de ma chance, d'être toujours

là (en clair, en vie), à ma place, avec pour 2016 de nouveaux projets

professionnels bien kiffants (cela, vous en saurez plus ces prochains jours ;)

et personnels, plein d'envies, de nouvelles choses à accomplir. Alors je vis

sans doute plus dans le présent et l'avenir à préparer que le bilan du

passé...

Quoi qu'il en soit, j'en profite pour vous remercier pour cette nouvelle

année où vous avez continué à me lire, pour ce blog qui fêtera en février ses 9

ans (9 ans !) d'existence, et où vous avez été en moyenne 35 000 lecteurs par

mois à me lire ! Alors merci pour votre intérêt, vos réactions et votre

bienveillance. Et tous mes vœux de bonne année 2016, lectrices et lecteurs

chéris !

Pour bien attaquer 2016, outre le bilan de l'année 2015, j'ai envisagé le

traditionnel billet-marronnier sur les innovations et tendances tech les plus

attendues 2016 (donc comme vous pouvez l'imaginer, l'an I de la réalité

virtuelle, le nouveau chapitre des objets connectés, la multiplication des

écrans, l'après-4G, etc etc). Nooon pitié, m'a supplié un ami-lecteur hier. Ou

encore le 135ème billet sur Star Wars et la folie commerciale des

produits dérivés: sujet déjà traité à l'envi, dont par votre dévouée

dans cette enquête...

Finalement, en y réfléchissant, dans les événements de la culture

mainstream de 2015, un point commun positif s'est dégagé: enfin des

femmes fortes, des nouvelles super-héroïnes s'imposent comme personnages

principaux ! Je pense à deux films, deux des blockbusters les plus

attendus de 2015, Mad Max : Fury road (sorti en mai 2015), et

Star Wars : Le réveil de la Force (décembre 2015).

Deux wonder women dans deux blockbusters

Deux films qui ont plusieurs points communs : ils

s'inscrivent dans des sagas à gros budgets, avaient suscité une certaine

attente, pour l'un parce que c'était la première production par le géant Disney

(et non plus par le - soit-disant - petit poucet LucasFilms) ; pour

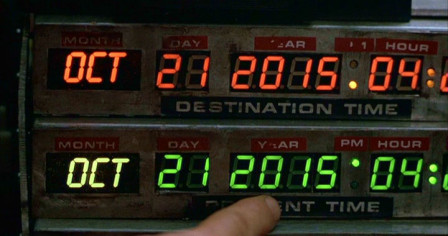

l'autre parce que ce quatrième opus était attendue depuis la sortie en 1985 de

Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre, avec plusieurs tentatives avortées

de George Miller. Tous deux sont des sagas-cultes de science-fiction,

inaugurées à l'aube des années 80 : le premier est une saga

intergalactique, dans le genre de space opera, le second une série de

courses-poursuites dans un monde post-apocalyptique, où les survivants tentent

d'organiser un monde nouveau.

Enfin et surtout, ces deux sagas ont longtemps été connotées plutôt

"masculines", en tous cas visant initialement un public plutôt masculin :

vous noterez que je prends beaucoup de pincettes ;) car à titre personnel, j'ai

beaucoup baigné dans la culture Star Wars (grâce à mon cher papa),

mais en sondant mes collègues et amies femmes, je me suis aperçue que cela

était loin d'être un film de chevet pour petites filles dans les années 80 ;)

Quant à Mad Max (que je connais beaucoup moins j'avoue), il montre une

dystopie, un univers sombre, assez violent, où l'on a beaucoup de scènes

d'action (comprenez de bastons, de courses-poursuites, d'explosions

spectaculaires).

Et donc, ça y est : reflet de l'époque, pour la première fois cette

année, Star Wars et Mad Max mettaient (enfin) en scène des vraies femmes

fortes, le pendant des super-héros. Des vraies badass girls,

"qui en ont". Un petit point vocabulaire s'impose quant à la définition de

Badass: le terme (appliqué initialement aux mecs) désignait initialement un

mauvais garçon dans l'argot US, avant de dériver de façon positive vers un dur

à cuire, qui a la classe, une sorte de héros en somme. Comme Clint Eastwood

dans Le bon, la brute et le truand : tout le monde s'interrompt,

même le pianiste, lorsqu'il pousse les portes battantes du bar, et commande son

double scotch. Il a ses dignes successeurs, comme Jules Winnfield dans Pulp

fiction.

Certes, on a vu quelques badass girls apparaître dans la culture mainstream

en sci-fi, telle Lara Croft, devenue l'icône de la franchise

de jeux vidéos Tomb Raider, Sarah

Connor dans Terminator 2: Le soulèvement des

machines, ou Trinity dans

Matrix (Et vous en trouverez sûrement

d'autres...).

Rey dans Star Wars : Le Réveil de la Force, "scavenger" habitée

par la Force

Star Wars : Le réveil de la Force, d'abord

(6,8 millions d'entrées en France à ce jour). Attention spoilers dans ce

paragrap.... Son personnage principal est une nouvelle-venue dans la saga,

Rey (jouée, comme souvent dans Star Wars, par une actrice méconnue, Daisy

Ridley, 23 ans), sans nom de famille connu : la jeune femme survit seule

sur la planète Jakku, une planète déserte rude, en revendant des pièces

détachées de machines et de robots ("scavenger" en VO, pilleuse d'épaves).

Comme naguère un certain Luke, elle s'accroche à l'espoir de retrouver sa

famille, Lorsqu'un robot droïde fugitif, le BB-8, l'appelle à l'aide, elle se

retrouve mêlée à un conflit d'envergure intergalactique, du côté des

Rebelles...

Ce qui est intéressant est qu'elle se revendique elle-même comme une

"no-one". Et pourtant, dès les premières séquences du film,

c'est une jeune femme émancipée et débrouillarde (en sommes très contemporaine)

qui se révèle : elle sait se battre seule pour éviter que l'on lui dérobe

le BB-8. Lorsque Finn veut lui porter secours, elle lui intime à plusieurs

reprises "Lâche-moi la main !". Elle sait démonter, réparer un robot

en un clin d’œil, ou décrire ses caractéristiques techniques de façon détaillée

(lorsqu’elle décrit le BB-8 à Kylo Ren). Loin de la robe virginale de princesse

Leia, elle est vêtue de manière minimaliste, de la même manière que Luke

Skywalker dans La guerre des étoiles (1977).

Elle sait piloter un vaisseau, dont le fameux Faucon

Millennium, de manière totalement instinctive ("Je ne sais pas où j'ai

appris à le piloter", avoue-t-elle à Finn). Surtout, elle possède la

Force, et apprend progressivement à la manier. Ce qui n'en fait pas (encore)

une Jedi puisqu'elle n'a pas suivi l'enseignement. On ne sais pas (encore) si

elle a des liens de parenté avec des Jedi, comme Luke Skywalker. Mais elle

apprend à la manier, et se situe dans le camp des Rebelles. Et surtout, elle

manie le sabre laser, enfin ! Dans toute la saga Star Wars, Rey est la

première femme (il a fallu attendre 2015 tout de même...) à recourir à la Force

pour se battre, et à manier le sabre. Face à des hommes.

C'est là la grande nouveauté, la grande émancipation, qui en fait la

première héroïne réelle de Star Wars. Lors de mon enquête pour

Stratégies, l'historien Thomas Snégaroff (auteur de l'excellent Je

suis ton père, ed. Naive) me disait à raison que "la princesse Leïa

était modelée par une vision assez conservatrice : elle a la Force mais ne

l'utilise pas, et se bat peu, à part pour utiliser parfois des fusils et

pistolets". D'ailleurs, dans ce dernier opus, on voit à plusieurs reprises

que Rey est en quelque sorte l'Elue, nouvelle dépositaire de la Force. Alors

que Leia en a hérité naturellement par son père, Dark Vador, mais ne l'utilise

pas.

Imperator Furiosa dans Mad Max : Fury Road

Imperator Furiosa dans le dernier opus de Mad Max, ensuite. Un des

autres blockbusters incontestables (2,3 millions d'entrées en France), et

mythiques de 2015. C'est Charlize Theron (40 ans), à l'image jusqu'alors plutôt

glamour, qui incarne ce personnage, crâne rasé et peinture de guerre noire sur

le front. A milles lieues de la jeune femme vêtue d'une robe lamé or dans les

pubs pour la parfum J'adore de Dior...

Dans un désert dévasté où survivent des humains, clans de cannibales, sectes

et gangs de motards, suite à une guerre nucléaire, l'"Imperator" Furiosa, c'est

donc la fidèle partisane de "Immortan Joe" (Hugh Keays-Byrne), un ancien

militaire devenu leader tyrannique. Elle le trahit et s'enfuit avec un bien

d'une importance capitale pour le chef de guerre: ses "épouses", un groupe de

jeunes femmes lui servant d'esclaves et de "pondeuses".

Au fil du film, on découvre une Furiosa qui a donc monté cette fuite, avec

une cause militante, assurer un autre avenir à ces jeunes femmes, et fuir

elle-même ce régime despotique pour un paradis rêvé, un territoire utopique où

elle est née. Preuve qu'elle a longuement préparé cette fuite, elle a même

conclu un accord pour pouvoir traverser un canyon contrôlé par un gang de

motards.

Cette femme munie d'un bras robotisé (son bras manquant est représenté sur

sa portière de camion), conduit et entretient son immense camion, doté d'un

antidémarrage qu'elle seule peut déverrouiller. Elle peut même le réparer en

s'agrippant en-dessous à son moteur, alors qu'il roule. Comme Rey, elle sourit

peu, sait se battre, manier les armes... Elle aussi est vêtue comme une

guerrière, avec un treillis kaki. A défaut d'une romance, une amitié

s'esquissera avec Max, qui la sauve en lui transfusant du sang. Dans cette

course-poursuite littéralement infernale, elle traversera une tempête, des

canyons, perdra un œil, et manquera de perdre la vie, avant de revenir

victorieuse la Citadelle avec sa prise - le cadavre de Immortan Joe - auquel

elle va succéder en toute probabilité. Une femme devenue personnage principal

d'un film de guerre, et s'apprête à prendre le pouvoir - la boucle est

bouclée...