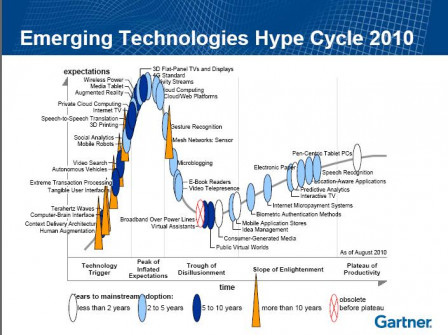

Source: Gartner

Étonnamment, le traditionnel Hype Cycle de Gartner, publié comme chaque année début août, est passé inaperçu cette année. Dont par moi-même, alors que j'étais très loooooin, y compris de la planète geek :) Mais il n'est pas trop tard pour y revenir, car le "Hype Cycle des technologies émergentes" 2010 est une bonne synthèse des innovations de rupture d'aujourd'hui et de demain - et celles qui sont déjà out.

Il synthétise ainsi un ensemble de 68 "hype cycles" par secteurs, comme il l'a fait l'an dernier et en 2008.

Vous trouverez sur le site de Gartner, cette très bonne description (en anglais) de la notion de "hype cycle", et depuis cette page, la présentation en différé.

Tablettes tactiles,

Du côté des appareils, d'abord, les tablettes à stylet ont atteint le "plateau de productivité" en entreprises, tout comme les télévisions en 3D (je soupçonne Gartner d'un excès d'optimisme, là...), alors que les lecteurs de livres électroniques (e-readers) sont presque dans le "puits des désillusions". En revanche, pour Gartner, les tablettes tactiles (l'iPad, mais aussi les autres à venir) sont au "pic des attentes excessives", mais sur un cycle rapide (deux ans)...

Interfaces tangibles et réalité augmentée

Côté usages, les manières d'interagir les plus prometteuses sont les interfaces tactiles d'aujourd'hui, auxquelles s'ajouteront des interfaces tangibles, qui reposent sur l'utilisation d'objets physiques pour interagir avec les systèmes. Certes, il faudra encore attendre pour que cela décolle (plus de 10 ans), mais cela existe déjà avec la reconnaissance d'objet, qui permet de créer des applications originales sur la table Surface de Microsoft. Plusieurs labos de recherches y travaillent, comme le MIT, qui a un groupe de travail dédié.

Autre tendance de demain décelée par Gartner, la réalité augmentée, à laquelle s'ajoutera demain une tendance plus générale, l'informatique contextuelle. La promesse de cet ensemble de technologies est de remplacer l'approche d'une recherche d'information pilotée par l'utilisateur par une offre d'informations proposée automatiquement en fonction de son contexte. Comme par exemple les applications basées sur la géolocalisation de l'utilisateur (ce que proposent déjà Plyce, Foursquare, et depuis aujourd'hui Facebook Places.

Prometteuse, placée sur le "pic des attentes excessives", la réalité augmentée, actuellement surtout mobile, enrichit son approche par la localisation et l'orientation de l'utilisateur, avec des applications mobiles . Les plates-formes de réalité augmentée (comme Layar, pour Android et iPhone), et des applis mobiles telles que CultureClic, devraient favoriser une explosion rapide d'applications innovantes, comme j'en parlais il y a quelques mois dans cet article.

Cloud computing

Inclus dans le hype cycle depuis 2 ans, le cloud computing est toujours en évolution et il devient de plus en plus important pour les entreprises. Mais il approche de la phase de descente dans le "puits des désillusions" d'après Gartner. A voir, car les déclinaisons grand public du cloud sont déjà légion, entre les webmails (comme Gmail de Google), les services de stockage et partage de photos (Flickr)...

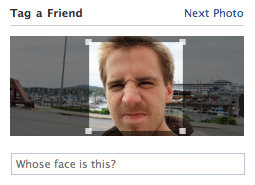

Côté plates-formes, logique, Gartner distingue les AppStores mobiles: depuis qu'Apple a lancé sa pépite d'applis mobiles pour iPhone, les autres constructeurs cherchent à créer leurs propres "supermarchés d'applis". Et les marques à être présentes à tout prix dans l'AppStore d'Apple...

Prometteurs aussi, les systèmes de micro-paiement sur Internet, les systèmes d'identification par biométrie, la télévision interactive (dont on parlait déjà en 2002)...

En périphérie

Certaines technologies en phase d'émergence, sont rassemblées dans cette catégorie un peu fourre-tout. Comme l'impression 3D, les robots mobiles (pour des applications ciblées, par exemple de visioconférence), ou encore la télévision sur internet.