C'était le lundi 16 mars au soir. Il y a un peu plus de deux mois, une éternité. Emmanuel Macron annonce lors d'une allocution télévisée le "confinement" obligatoire des Français, sans prononcer ce mot qui va devenir usuel - jusqu'au semi-"déconfinement" annoncé le 11 mai. Comme dans la plupart des pays, en confinant (claquemurant) sa population, le gouvernement espère contenir l'expansion de ce mystérieux virus, le Covid-19, en attendant d'avoir des traitements et un vaccin. Le 16 mars, comme beaucoup, j'ai cette impression de sidération, l'impression d'entrer dans un nouveau monde, où je vais devoir m'adapter. Au jour le jour. Quatre jours avant, le président annonçait la fermeture des crèches et établissements scolaires. Deux jours après, Edouard Philippe annonçait la fermeture des restaurants, bars, cinémas, et autres lieux de sociabilité - vitaux.

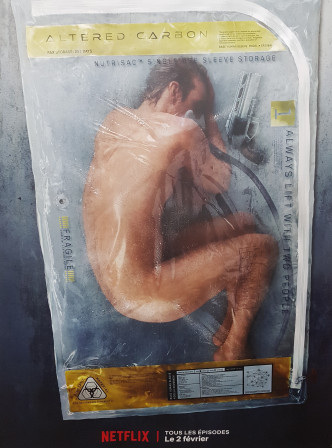

Ce jour-là, j'ai fait mes bagages en une soirée, pour aller "me confiner" temporairement à l'autre bout de Paris. Comme beaucoup, j'ai dû précipiter des décisions, des choix jusque-là flottants. J'écrivais alors ce 16 mars, sur Twitter, "L'impression d'être dans une dsytopie en temps réel. Fou. "Les restrictions aux frontières s'ajoutent à une cascade de mesures prises dans les différents pays. Ecoles et universités, restaurants, bars, discothèques, cinémas, sont désormais fermés un peu partout, y compris les maisons closes aux Pays-Bas. Sans parler de quatre importants lieux saints en Iran, du Taj Mahal en Inde, des mosquées au Maroc, de la suspension des prières collectives en Turquie, les habitants de Rio étant, eux, appelés à quitter les plages, comme le décrit ce jour-là l'agence Reuters. Mon quotidien d'il y a 15 jours, mes papiers économiques, me paraissent à mille lieues de ce que j'ai vu, lu, écrit, depuis quelques jours, de devoir réorganiser ma vie au jour le jour."

Il serait long de résumer ici les bouleversements que nous avons connus depuis deux mois, face à une pandémie meurtrière dans beaucoup de pays, l'Europe qui a fermé temporairement ses frontières pour en ralentir la propagation, les populations confinées, et en conséquence une économie quasi à l'arrêt, qui commence tout juste à reprendre depuis quelques jours, et le choc économique, la récession presque sans précédent attendue d'ici cet automne. Et une nouvelle ère de l'incertitude, où " où chaque propos du jour, est possiblement démenti par les réalités du lendemain", l'esquisse d'un Monde de demain "où prime l'incertain".

Technologies de "distanciation" en entreprises

Image:

Landing AI

Image:

Landing AI

Justement, les entreprises et les pouvoirs publics tâtonnent. Ils testent des technologies parfois un rien orwéliennes. Qui nous font songer, pour certaines, à l'univers de Minority Report - un film (encore de science-fiction ?) qui a plus de 20 ans, déjà. Avec le déconfinement et la réouverture progressive des entreprises et des commerces, de nouvelles technologies émergent pour faire respecter les "gestes barrières" et la "distanciation sociale" - de cette novlangue apparue il y a deux mois, pour désigner la distance physique à respecter entre les uns et les autres. En attendant des traitements efficaces, et un vaccin contre le Covid-19. De nouvelles normes de surveillance et de contrôle émergent. Certes, dans des espaces publics comme les aéroports, où la surveillance est déjà élevée.

Des technologies qui arrivent précipitamment dans des secteurs industriels parfois en grand danger, qui doivent reprendre leur activité au plus vite - comme dans l'automobile. Comme le raconte le journal Le Temps, par exemple, les ouvriers d'une usine Ford, aux Etats-Unis, portent une montre connectée au poignet, laquelle émet des vibrations lorsqu'ils sont à moins de 2 mètres les uns des autres. De même, les dockers du port d'Anvers, en Belgique, ont été munis de bracelets électroniques qui émettent un signal sonore.

Outre-Atlantique toujours, Amazon - très critiqué ces dernières semaines pour les conditions de travail de ses salariés et leur possible manque de protections sanitaires face à la pandémie - utilise un logiciel destiné à surveiller le degré de distance entre les salariés dans ses entrepôts, selon MIT Technology Review et Reuters. Une technologie similaire à celle de la start-up Landing AI, dont le logiciel doté d'intelligence artificielle s'intègre dans un système de vidéosurveillance, représentant des cadres en surimpression verts et rouges sur les personnes en mouvement. Le tout utilisé avec le consentement préalable des personnes concernées? Le risque d'intrusion dans nos vies privées guette.

Dans les espaces publics, des start-up commencent aussi à déployer leurs solutions hyper technologiques.

Telle Outsight, qui veut déployer sa technologie pour faire respecter la distanciation sociale grâce à un "suivi permanent" en temps réel. Après avoir levé près de 20 millions d'euros fin 2019, Outsight équipe déjà l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec sa "caméra 3D sémantique". Sa technologie permet d'identifier et de suivre des personnes en fonction de caractéristiques à risques (le fait de ne pas porter de masque, une température anormale, le non-respect de la distance physique), y compris dans une foule. La start-up, cofondée par Cédric Hutchings - qui a dirigé par le passé Withings, précurseur français des objets connectés - ambitionne d'étendre sa solution à d'autres opérateurs de transports.

Passeport d'immunité

Avec ce virus émergent aussi des technologies destinées à pister les personnes qui en sont potentiellement porteuses. Plusieurs pays ont opté pour une application mobile, plus ou moins intrusives. En France, on s'apprête à franchir le pas: le gouvernement lance ce week-end son appli StopCovid, une appli pour le suivi des "cas contact": elle doit aider à éviter la propagation du Covid-19 en signalant qu’on a croisé une personne testée positive à la maladie. Un débat parlementaire est prévu ce mercredi. La CNIL, gendarme des libertés personnelles, rappelle, dans son évaluation publiée ce mardi, que le caractère "sensible" de ce type d’application de contact tracing, qui consiste à enregistrer, par Bluetooth sous un alias, les interactions rapprochées entre les utilisateurs, et réitère son appel à la "prudence".

Mais demain, on ira un cran plus loin avec le passeport d'immunité, qui s'ajoutera à notre passeport papier pour franchir les frontières, terriennes ou aériennes.

Il s'agit d'un laissez-passer qui va permettre à la personne qui le détient de prouver qu'elle est immunisée contre le Covid-19. Elle doit donc avoir été testée auparavant, par voie sérologique ou virologique, et s'être révélée immunisée. Ce passeport lui permettra de se déplacer librement sur tous les territoires qui le demanderont pour circuler. Déjà, la Corse est en train de mettre en place un "green pass" pour entrer sur son territoire. C'est déjà la foire d'empoigne entre les start-up spécialisées dans l'identité numérique : en Grande-Bretagne, Onfido, qui vient de lever 100 millions de dollars, VST Enterprises et son V-Health Passport, sont sur les rangs.

L'"engouement" pour le télétravail

Il fallait s'y attendre: quelques Big tech américaines ne jurent désormais que par le télétravail. Facebook, Twitter, American Express... ont déclaré qu'elles mettaient leurs salariés en télétravail pour le restant de 2020. Chez Twitter, son patron Jack Dorsey s'est dit prêt à mettre "certains" salariés en télétravail "à vie" (oui !) . La moitié des employés de Facebook pourraient travailler de chez eux, de façon permanente, d’ici cinq à dix ans, a annoncé Mark Zuckerberg le 20 mai. Chez le géant des réseaux sociaux , 95% des salariés sont en télétravail pour cause de pandémie. Grand seigneur, il s’est dit "optimiste" sur le potentiel bénéfique du travail à distance. Il a évoqué plus d’égalité des chances dans les carrières, des recrutements plus divers (géographiquement et chez les minorités), et... des économies sur les infrastructures et les salaires.

Idée de "génie": rien de tel pour baisser les coûts fixes: cela permettra aux entreprises de fermer les bureaux, les cantines, en "incitant" les gens à bosser chez eux. Plus de loyers, plus de frais de personnel, plus de frais d'imprimantes... Puis on se rendra compte que finalement, les salariés isolés chez eux sont moins productifs et moins créatifs, car privés de la richesse du collectif, du groupe.