C'est un aimable divertissement, ce genre de film que l'on regarderait lors d'une soirée loose en zappant distraitement, ou alors le sacro-saint "film du dimanche soir", que l'on daigne précisément regarder à ce moment-là à la télé, après l’avoir sciemment ignoré lors de sa sortie en salle. Car il ne nous semblait pas "digne" de l'acquisition d'un billet de cinéma. Un incroyable talent, dernier film de David Frankel (Le diable s'habille en Prada, Marley et moi...), que j'ai donc regardé pour vous, chers lecteurs ;), raconte l'histoire (vraie) d'un certain Paul Potts (interprété par James Corden), sympathique et maladroit vendeur de téléphone portables de son état, dans la ville de Port Talbot, qui va trouver sa destinée grâce à sa voix exceptionnelle, devenant le premier gagnant de l'émission de téléréalité britannique «Britain’s Got Talent». Bref, un "feel good movie" inspiré d'une success story comme les adooorent les anglo-saxons, et qui surfe sur la vogue des émissions de télé-réalité musicales (coucou La Star Ac', The Voice, Nouvelle Star, et consorts). La présence d'acteurs britanniques renommés dans de seconds rôles (tels Colm Meaney, Mackenzie Crook) lui permet de se situer juste au-dessus du niveau du film "acceptable".

"Un incroyable talent", premier long-métrage programmé sciemment en VoD

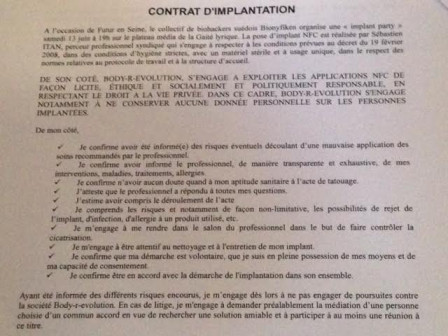

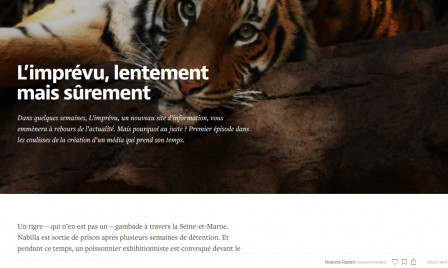

Mais la particularité, la nouveauté réside dans son mode de distribution, et par conséquent de diffusion. Depuis ce vendredi 3 juillet 20 heures, il est distribué sur la quasi-totalité des services de vidéo à la demande (Filmo TV, iTunes, MyTF1VOD, Club vidéo SFR, Google Play, Orange, Pluzz Vad de France Télévisions...). Les créateurs de ce long-métrage ont gentiment ignoré la traditionnelle sortie au cinéma du mercredi matin.

Explication: son distributeur en France, Wild Bunch (dénicheur de talents, qui a notamment distribué Quentin Tarantino depuis Reservoir Dogs), a choisi volontairement de le sortir directement sur la plupart des plateformes de vidéo à la demande, et des terminaux OTT ("over the top" dans le jargon, comprenez mode de distribution de contenus via internet, sans intermédiaire, par les fournisseurs d'accès internet - sur TV connectées, ordinateurs, consoles etc.). Il est donc disponible en ligne depuis vendredi soir, pour 6,99 euros.

Il ne s'agit même pas du purgatoire réservé aux nanars ou

films aux piètres performances dans leur pays d'origine, qui les condamnent à

sortir directement en DVD (et jadis en cassette VHS). C'est un choix de

distribution d'un nouveau genre: bienvenue dans l'ère du

"e-cinéma". Mais derrière cette appellation au vernis

d'innovation rassurant, sur le fond, le principe est assumé : zapper la

sortie traditionnelle sur grand écran, et proposer un nouveau film directement

au foyer des consommateurs téléspectateurs.

Wild Bunch s'est carrément doté d'une filière dédiée, Wild Side, qui gère donc les sorties e-cinéma. Et il compte sortir avec celle-ci, créée il y a quelques mois (comme le révélait alors Le Monde dans cet article), au moins cinq films par an.

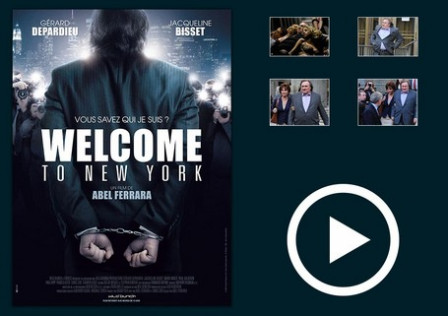

Abel Ferrara en e-cinéma

Certes, ce nouveau mode de distribution avait déjà été éprouvé par Wild Bunch pour la sortie de Welcome to New York d'Abel Ferrara, en mai 2014. Mais le contexte était alors très différent: par son sujet même, par sa (piètre) qualité, et son accueil pour le moins mitigé à Cannes en mai 2014, et surtout son mode de financement original, a poussé Wild Bunch à opter pour la VoD. A l'origine, aucune chaîne de télévision française n’avait voulu financer le film (qui avait pour inconvénient, pour elles, malgré la présence de la star Gérard Depardieu, de toucher à DSK), offrant du coup à Wild Bunch une liberté absolue sur la diffusion du film ("les chaînes de télévision, en échange de leur financement, demandent à disposer d'une fenêtre de diffusion exclusive", rappelait alors BFMTV.com). D'ailleurs, le bouche à oreille aidant (le fameux goût du scandale...), le film avait alors décroché 200 000 commandes.

Avec Un incroyable talent, Wild Bunch assume (et crédibilise) totalement l'utilisation de cette nouvelle "filière": il distribue par ce biais un blockbuster peu risqué, qui aurait probablement fait une carrière honorable sur grand écran.

Autre preuve qu'il assume, il a accompagné sa "sortie" d'une mécanique promotionnelle similaire à celle d'un film "classique": avant-premières pour la presse spécialisée, équipes ayant fait le déplacement à Paris pour accorder des interviews (campagne affichage ? ) Atout incroyable dans cette machine promo face au cinéma old school, l'e-cinéma a la droit de faire de la publicité à la télévision

Nouvelle forme de consommation du cinéma

Reste à voir si cette nouvelle forme de consommation du cinéma va s'imposer dans les usages. Le modèle est le suivant: on paie 6,99 euros sur une des plateformes, pour "louer" le film pour une durée de 48 heures (comme naguère, une cassette vidéo ou un DVD chez son loueur favori, donc), que l'on regarde à sa guise, d'une traite ou pas, sur un écran (téléviseur, ordinateur...) chez soi. Le film reste diffusé en exclusivité pendant 6 semaines.

Le grand public est-il prêt à débourser 6,99 euros pour un film qu'il "loue" pour 48 heures ? Rappelons que bon nombre ont pris l'habitude de regarder une multitude de films et de séries chez eux pour 7 euros par mois (l'offre de base de Netflix), ou carrément sans rien payer (coucou le piratage et les offres illégales), prenant l'habitude de se "goinfrer" de cette multitude de contenus culturels (comme j'en parlais dans ce billet). Et si un billet de cinéma coûte en théorie autour de 10 euros (hors de prix, je vous l'accorde), la plupart des spectateurs déboursent en moyenne 4,50 euro par ticket de cinéma (entre les pass illimités, les pass 5 films, les chèque-cinéma fournis par tous les comités d'entreprise...). Et rien ne remplacera la sortie au cinéma, au sein d'un public, le cérémonial, le plaisir de l'écran noir avant (et du cônes en début de séance l'été... Enfin ça, c'est un de mes plaisirs de cinéphile :)

Mais l'e-cinéma pourrait vite s'imposer comme autre circuit de distribution : il est beaucoup moins cher que le réseau de salles de cinéma, pour un public-cible bien plus large (80% des foyers français ont par exemple potentiellement accès à Un incroyable talent). D'autant plus que les ménages français sont désormais (sur) équipés en téléviseurs HD et autres tablettes. Autre atout, il donnerait une chance de succès à nombre de films alternatifs et/ou à petit budget, n'ayant pas les moyens de "monter" en salle. Alors que le réseau de salles traditionnelles est saturé, avec en moyenne une dizaine de sorties de films par semaine. Accessoirement, l'e-cinéma permet aux distributeurs de contourner gentiment la chronologie des médias, (pour l'instant) inaliénable en France, soit laisser passer quatre mois entre les sorties en salles et en VoD.

TF1 eCinema... Et l'ombre de Netflix

Une chose est sûre, Wild Bunch n'est pas le seul. Le géant TF1 s'y met aussi. Le 1er mai, TF1 Vidéo lançait son offre eCinema , avec Son of a Gun (avec Ewan McGregor), puis le 3 juillet Everly (avec Salma Hayek). Il promet au second semestre des titres comme Momentum (avec Olga Kurylenko et Morgan Freeman), ou encore MI-5 Le film (avec Kit Harrington).

Tout comme Netflix, arrivé en France de manière fracassante avec son offre de SVoD en septembre dernier. A sa manière: il propose des séries exclusives de haut niveau, produites par -lui-même, et signées de cinéastes de renom (dernière en date, Sense8, série de science-fiction des Waschowski) , mais aussi des films qui ne sortiront jamais en salles (The Disappearance of Eleanor Rigby, ou encore St. Vincent de Theodore Melfi, une comédie avec Bill Murray et Melissa McCarthy). Ça y est, une brèche est bien ouverte.