Très exactement 327 453 tweets liés à l'élection présidentielle par minute, a décompté Twitter, lors de l'annonce de la victoire de Barack Obama, à 23h19 (5h19 à Paris). Un record. Le réseau social avait précisé, avant même l'annonce des résultats, que la présidentielle était devenue dans la soirée l'événement politique le plus tweeté de l'histoire américaine.

Et, fait sans précédent, c'est directement sur Twitter et sur Facebook que le président des Etats-Unis a annoncé sa réélection, en postant cette simple photo où il enlace sa femme, intitulée "Four more years". Et non plus sur une tribune, dans une déclaration diffusée par les chaînes de télé. Preuve que les médias sociaux se sont imposés comme les médias de l'immédiateté, et même de l'instantanéité, devant la télévision et la radio.

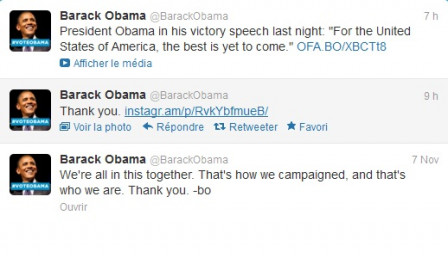

Un tweet qui restera probablement dans l'histoire, envoyé par Obama avant même de monter sur scène pour son discours, et bien avant de prononcer son premier discours.

Quelques minutes auparavant, Obama indiquait déjà "This happened because of you. Thank you.", puis signait lui-même, de ses initiales, un deuxième tweet: "We're all in this together. That's how we campaigned, and that's who we are. Thank you. -bo (Nous sommes tous ensemble. C'est comme ça que nous avons fait campagne et c'est ce que nous sommes. Merci)".

La photo date du 17 août 2012, et a été prise lors d'un meeting dans dans le village d'East Davenport (Iowa). Pas grave, elle incarne à la perfection cette émotion par l'image (avec un pathos très américain) que le président veut faire passer. Son tweet de réélection aura été retweeté à près de 460 000 reprises - un record, qui en fait le "tweet" le plus populaire de tous les temps (pour l'instant !) d’après Buzzfeed, un site américain spécialisé. Barack Obama prend ainsi la place d’un message du chanteur Justin Bieber. En tout, plus de 31 millions de tweets concernant l’élection ont été postés. De même, sur Facebook, quelques heures après le post du président, plus de deux millions de personnes l'avaient "liké", en faisant la photo la plus aimée de l'histoire selon Facebook.

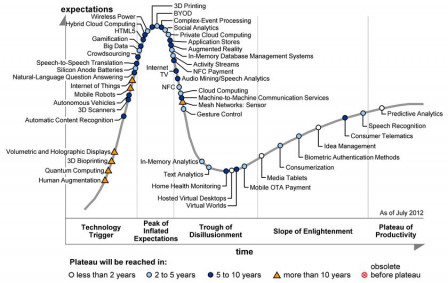

Il est vrai que déjà en 2008, la couverture médiatique de la campagne qui vit l’ascension de Barack Obama fut déjà marquée par l’avènement des réseaux sociaux, notamment Twitter, alors jeume média social à peine connu en France. Quatre ans plus tard, il s'est imposé au fil de la campagne, comme caisse de résonnance pour les partisans républicains et démocrates, notamment lors des trois débats télévisés entre les deux rivaux.

Mobilisation sur Reddit, appels à retweets

Les réseaux sociaux seraient-ils en train de supplanter les médias traditionnels comme relais ? Quelques jours auparavant, mardi après-midi, Barack Obama avait choisi le site Internet Reddit, réseau social très en vogue aux États-Unis, pour mobiliser les jeunes pour voter. Et il a appelé ses supporteurs tout au long de la soirée à se mobiliser - sur Twitter, les enjoignant à appeler leurs amis résidant dans des États clés (les fameux swing states) à retweeter son message s’ils font "partie de la @TeamObama".

Voire. Evidemment, les partisans républicains étaient également très actifs sur Twitter. Pourtant, les tendances sur le média social préfiguraient déjà de la victoire de Barack Obama avant même la fermeture des bureaux de vote. Sur les plus de 7 millions de tweets liés à l’élection que Twitter a comptabilisés mardi en milieu d’après-midi, 40 % évoquent Barack Obama, contre seulement 24 % pour Mitt Romney, relevait l'AFP. L’indexation mise en place par Twitter pour jauger la tonalité des messages donne 71 % de tweets positifs au président sortant depuis l’ouverture des bureaux de vote, contre 59 % pour le républicain Mitt Rowney.

Twitter, premier relais pour féliciter Barack Obama

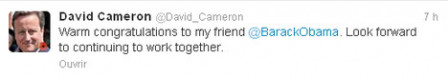

Forme de mise en abyme, même pour les traditionnelles et très officielles félicitations au président réélu, plusieurs personnalités politiques ont choisir eux aussi Twitter comme premier relais. Et par la même occasion, plusieurs se permettaient d'emprunter un ton très décontracté, bien plus que dans un classique communiqué compassé.

"Congratulations !", écrivait simplement e premier ministre russe Dmitri Medvedev sur son compte. "Chaleureuses félicitations à mon ami @BarackObama. Impatient de continuer à travailler ensemble", tweetait, très à l'aise, mercredi matin le premier ministre britannique David Cameron. "Heureux de l’élection du président Obama", écrivait en néerlandais puis en français le président du Conseil de l’Union européenne Herman Van Rompuy. Même le secrétaire général de l’Otan, Anders Fogh Rasmussen, s'est fendu de "chaleureuses félicitations" au président Obama via Twitter.